après Loft story, Kovat

Story

Nice people devient Couvaloup people

La ferme célébrités

devient Mon jardin à la campagne

J'ai échangé nos mamans

devient "Changerez-vous de papa contre Philippe K?"

Start académy

deviendrait Kovat Académy ( on connait déjà le Chateau )

les aventures de Kojak

devient les .... de kovat ( avec philippe dans l'inspecteur Kovat )

Dans c’est mon choix

vous auriez pu participer à quelle émission :

« - J'ai tout quitté par amour »

J'assume

ma gueule

On

« s'engueule », mais qu'est-ce qu'on s'aime !

Si Vous aimeriez passer

à la télé ce serait dans le DillKovat (LE BIGDIL

). Ou à « Combien ça coûte

? » ou « la méthode Kovat » ou encore Le juste

Prix !!!!

-

Alors ?

de ces trois

objets lequel est le moins cher : une brosse à dent Signal compétition, Un

poulet paysans fermiers , un pichet de blanc chez germaine à trept

Simone et

les millionnaires ( marjolaine et les millionnaires ) ou y-a-que la vérité qui

compte ou vis ma vie

On dirait de vous dans

« Ma chaine a sauté » ( le maillon faible ) « Vous, vous avez de

grandes chances de réussir... Mais dans une belle carrière de

comique. » Ou « Votre

aller-retour va être si rapide que cela risque d'enrhumer les autres. »

Je pense qu'on va vous dire "AU REVOIR !"

invité à Mireille Dumas pour

évoquer votre séjour en sana en 42

ou comment vivre si

longtemps avec un marchand de papier peint présenté par Delarue etc...

ou encore

à "tout le monde en parle" présenté par Ardisson,

avec le livre évènement

de Simone Lagneau "Le berger sans son troupeau"

et la création d'une

nouvelle ligne de papier signée par le très créatif Philippe Kovatchévith de

retour

d'un long voyage au

monténégro où il naquit, décorateur attitré des "bains douches"

la présentation du film

de Colette sur la vie de "colette" et sans les trintignants,

des images chocs tirées

du DVD Live de Martine Kovat "Mon sang n'a fait qu'un tour"

le dictionnaire des

mots et expressions interdites en famille par Claude le Grand Kovat ,

un spectacle hors du

temps dont la chorégraphie est signée Michele Kovat intitulé "l'Emile et

la lune nuit" avec le retour du danseur Marichtenko et de la danseuse

Zafira.

Une famille formidable

qui a marqué un demi siècle de création artistique dont les mimiques et les

frasques

ont marqué un génération

de banbins

Ceux qui ne les ont pas

connu ont la chance de ne pas avoir assister à cette épopée qui continue

depuis la pluie de

poussière qui tombe du plafond en guise de fortune

mais "on ne peut

pas plaire à tout le monde"

comme qui dirait notre

ami Marco

et ce depuis que la

tante Yvonne à imprimer sa marque de fabrique sur les lagneau

ça ne peut pas plaire à

tout le monde

en fervant supporter de

Michel et Thierry qui nous imposent leur matche à la télé, n'est-ce pas

Philippe

ça ne peut pas plaire à

tout le monde

quand Lao Tseu a dit

"il faut trouver la voie" et que Simone la cherche partout

ça ne peut pas plaire à

tout le monde

Depuis que la

Yougoslavie ne participe plus à la coupe du monde de foot

ça ne peut pas plaire à

tout le monde

Et ceux qui ont la chance

d'être partis à la retraite à 60 ans le siècle dernier et qui n'en

profitent pas

ça ne peut pas plaire à

tout le monde

on pourrait écrire et

jouer une pièce de theâtre tirée des grands évènements du 20ieme siècle

avec Photos à l'appui

je veux biens jouer

Ardisson le "Royaliste de Droite"

Toutes

les emissions TF1

|

|

|

|

LU

dans ccc

Auteur : Fédération

des Castors d'Alsace et de l’Est

Date : 23-06-2004 15:19

Les castors d'Alsace

castors d’alsace

Siège social

13, rue de Dunkerque

67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 61 77 66

Fax : 03 88 61 57 98

http://www/castorsdalsace.org

Pour les castors de france

CONFÉDÉRATION NATIONALE D'AUTOCONSTRUCTION CASTOR

Siège social : 71, rue Jules Guesde - 44000 SAINT NAZAIRE

60e

anniversaire du Débarquement : Opération D-Day

Arrêt spectacles

Au

temps des mammouths

Bienvenue

en Europe

Bon

appétit bien sûr

C'est mieux ensemble

C'est mon choix

C'est pas sorcier

Champion d'Europe

Cinéma

de minuit

Côté Maison

Côté Jardins

Culture

et dépendances

Décrochez vos vacances

Des

Racines & des Ailes

Faut

pas rêver

Dicos d'Or, les tests 2004

Esprit

Jazz

Eurovision

France

Europe Express

Foot

3

Gestes d'intérieur

Grandeur

nature

Jazz

à Vienne

J'ai pas sommeil

La

Bohème

La nuit de l'Europe

La ruée vers l'air

Le

fabuleux destin de...

Maïté Ordonez est

née en 1938 à Rion-des-Lande, ses parents étaient agriculteurs, elle a 6 frères

et sœurs. MaÏté était une élève très dissipée et elle préférait travailler et

s'occuper des bêtes à la ferme qu'aller en classe. De 14 à 19 ans, elle faisais

du théâtre et chantait dans une chorale. De 16 ans à 20 ans, elle part à Paris

pour travailler. Elle était bonne et gardait les enfants de familles aisées. A

20 ans, elle retourne vivre définitivement à Rion, chez ses parents, c'est à ce

moment là qu'elle rencontre son futur mari : Pierrot. En 1982, le

réalisateur de télé, Patrice Belot, suivait l'équipe de rugby de Rion pour

faire un documentaire…il cherchait aussi un cuisinier pour présenter une

nouvelle émission télé sur la cuisine pour FR3 Aquitain. On lui présente Maïté

et en 1983 commence « La Cuisine des Mousquetaires ». Les gens ont

commencé à parler de Maïté grâce à ses nombreux passages au Zapping de Canal +

qui montrait ses « exploits » culinaires : le découpage

d'anguille vivante, le dépeçage d'animaux, le découpage de poulet… En 1995,

Maïté joue au cinéma où on lui donne un rôle principal dans : « Le

Fabuleux Destin de Mme Petlet » de Camille de Casablanca, auprès de

Michèle Laroque, Jean-Pierre Daroussin et Bernard Montiel. Le film est

sélectionné au Festival International de Cinéma de Valence en Espagne… à sa

grande surprise, elle gagne le prix de la meilleure actrice du Festival !

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Le Prix Essai France Télévisions 2004

Leur histoire est notre histoire

Libre

court

Les

victoires du jazz

Les

victoires de la musique classique

Mon

Kanar

New

Gospel Family

Objectif

Olympique

Ombre et lumière

On

ne peut pas plaire à tout le monde

Pièces à conviction

Phoenix

Pour Laurette... Un an après

Quelle

aventure !

Questions

pour un champion

Se souvenir des belles choses

Symphonic show

Thalassa

Tout

le Sport

Un

Livre, un Jour

Vie

privée, vie publique

Votre télé

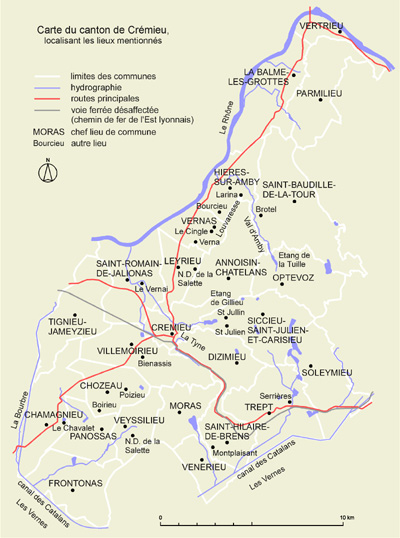

Canton de Crémieu (Isère)

réalisée par le Service régional de l'Inventaire Rhône-Alpes, en collaboration

avec le Service régional de l'archéologie,

et avec le concours du district de l'Isle Crémieu .

|

Canton de Crémieu (Isère) Lyon : Association pour

le Développement de l' Inventaire en Rhône-Alpes (ADIRA Rhône-Alpes), 1998. -

104 p. : 178 ill. coul. |

|

Au nord

du département de l'Isère, à une trentaine de kilomètres à l'est de Lyon,

Crémieu et les 25 communes qui l'entourent forment la plus grande partie d'un

territoire appelé " l'Isle Crémieu ". |

Service régional de l'Inventaire -

DRAC Rhône-Alpes

Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01

Tél. : 33.[0]4.72.00.43.70 mél : morel-tivan@culture.fr

Localisation

|

|

|

paysages

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Histoire

|

|

Située

sur le parcours des grands courants migratoires qui empruntent la vallée du

Rhône, l’Isle Crémieu connaît une occupation humaine dès le Paléolithique moyen

(100 000 à 40 000 av. JC.). Plusieurs sites néolithiques dont l’éperon de Larina

ont été également fouillés. Mais c’est à l’époque gallo-romaine que la région

connaît son peuplement maximal comme en témoigne la villa du Vernai. |

|

|

Propriété

des seigneurs de la Tour du Pin depuis le Haut Moyen Age, l’Isle Crémieu

est rattachée au Dauphiné en 1282. Dès lors et jusqu’en 1349, date de son

rattachement au royaume de France, les guerres delphino-savoyardes vont

marquer l’histoire de la région, favorisant la multiplication des maisons fortes. Le déclin économique de l’Isle Crémieu,

sensible dès la deuxième moitié du XIVe siècle, époque marquée par la guerre

de Cent Ans et plusieurs épidémies de peste, ne fait que s’aggraver au cours

des siècles suivants. |

|

|

Il faut

attendre le XIXe siècle pour voir plusieurs opérations destinées à relancer

l’économie locale, comme l’assèchement du marais des Vernes et l’installation

de la ligne de chemin de fer de l’Est lyonnais. L’activité économique

principale est alors marquée par l’industrie liée à l’extraction et au

travail de la pierre. |

|

|

Le « camp

de Larina » est installé au sommet de la falaise de la Louvaresse, au

débouché du Val d’Amby. Cet emplacement stratégique qui commande la vallée du

Rhône et l’une des rares voies de pénétration du massif a été occupé du

Néolithique (5 000 à 2500 av. JC) à l’époque mérovingienne (VIIIe siècle

après JC.). |

|

|

L’oppidum

de Larina qui

couvre 21 ha, n’est pas encore fouillé en totalité. Les premières

constructions, des bâtiments légers associés à une carrière de lauzes, ont

été rapidement remplacés par des habitations, des ateliers et des pièces de

stockage, qui ont eux-mêmes fait place à une villa. Une nécropole a également

été découverte. Les vestiges restaurés de ces différents bâtiments sont

présentés au public. |

|

|

Implantée

à quelque distance des voies de communication reliant Lyon à Vienne, la

villa du Vernai, qui couvre 6 ha, a été installée en bordure de marais.

La partie résidentielle de cette grande ferme gallo-romaine est un véritable

palais qui s’étend sur 1,5 ha. Pièces chauffées par le sol, bains ornés de

mosaïques, peintures murales et stucs témoignent de l’opulence et du confort

de cette demeure. |

|

|

La tombe

sous tertre dite « du prince celte », mise au jour près d’un gué du Rhône,

est le tumulus le plus important découvert dans la région. Datée de la fin de

l’âge du Bronze (800 av. JC), elle pourrait être le tombeau d’un roitelet

enterré avec ses armes et une riche vaisselle. Ce mobilier, qui comprend des

pièces de bronze issues de l’artisanat local et plusieurs vases hongrois et

italiques, témoigne de l’importance de la route passant dans le secteur et

traversant les Alpes. |

Urbanisme

Dès la fin du XIIe siècle, le bourg de Crémieu est un chef-lieu important dominé par le château delphinal et le prieuré Saint-Hippolyte. La ville, entourée de fortifications, est située sur la route de l’Italie et joue un rôle commercial important. Celui-ci est renforcé, dès le début du XIVe siècle, par une série de mesures fiscales qui favorisent la création d’une ville basse fortifiée et d’un nouveau marché avec sa halle. Le ralentissement de l’activité économique, très sensible après les guerres de Religion est compensé par le développement des institutions religieuses au cours du XVIIe siècle.

Les vestiges les

plus anciens se concentrent dans la ville haute, le long des rues Frandin et du

Marché-Vieux. A partir du XVe siècle, cette zone où les terrains escarpés ne

permettent pas la construction de demeures importantes est réservée à la

population la moins fortunée, tandis que les riches marchands occupent la ville

basse autour de la halle. Quelques maisons intra-muros sont construites, ou

reconstruites, au XIXe siècle, en particulier autour de la nouvelle place de la

Nation. Les demeures les plus remarquables, entourées de petits parcs, sont

cependant édifiées dans les faubourgs.

|

|

|

|

La rue

des Adobeurs, carte postale, fin XIXe siècle |

Quais

de la rivière de Vaud, photogr. A. Rouget, A.D. Isère, fin du XIXe siècle |

Les fortifications et le château delphinal

|

|

Lors de

la création de la ville basse au XIVe siècle, de nouvelles fortifications ont

été construites sur une distance de 1,3 km enserrant toute la ville. L’abbaye

des augustins est venue s’appuyer contre la courtine sud utilisant une tour

de défense pour édifier le clocher. Une partie importante du chemin de ronde

couvert subsiste le long du mur sud, en particulier dans les combles de la

cure. |

|

|

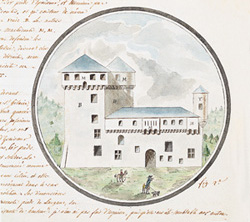

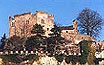

Le

château delphinal

(classé monument

historique en 1943),

qui s’élève au nord de la ville au sommet de la colline Saint-Laurent, est

mentionné pour la première fois en 1222. Entouré de sa propre enceinte

comportant une vingtaine d’échauguettes, il se composait d’un donjon, de deux

tours et d’un corps de logis relié à une chapelle. Abandonné au XVIIe siècle,

il a servi de carrière de pierres jusqu’à la Révolution, avant d’être en

partie reconstruit |

Le prieuré Saint-Hippolyte

|

|

Dominant

la ville à l'est, depuis le XIIe siècle, le prieuré bénédictin

Saint-Hippolyte était relié aux fortifications de Crémieu. Rattaché à

l'abbaye de Saint-Chef en 1247, il ne tarda pas à être délaissé. Dès le début

du XVe siècle, la chapelle fut désaffectée et le prieuré utilisé comme ferme. |

L'abbaye des augustins

|

|

L’abbaye

des augustins,

fondée par le dauphin en 1317, s’installe dans la ville neuve récemment

lotie. Dès la fin du XIVe siècle, elle comprend une église conventuelle, un

logis abbatial et probablement un cloître. La nef de l’église devenue trop

exiguë sera agrandie au XVe siècle, tandis que le cloître sera reconstruit au

XVIIe siècle. |

|

|

|

Le couvent de la Visitation

|

|

Lorsque

Jeanne de Chantal fonde le couvent de la Visitation en 1627, les

religieuses ne disposent que d’une petite maison et d’une chapelle. Les

bâtiments actuels construits entre 1632 et 1682 sont saisis comme bien

national et vendus en 1792. Trente ans plus tard, la municipalité y installe

l’hôpital, auquel est annexé le Refuge des vieillards, en 1864. Une nouvelle

chapelle est construite en 1884 par l'architecte lyonnais Pierre Richard. |

|

|

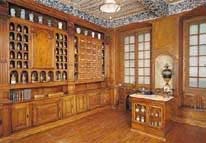

Le meuble

en noyer (classé

monument historique en 1915) de l’ancienne apothicairerie des visitandines date de 1715. Vendues

en 1793, les boiseries ont été rachetées et complétées par des panneaux faits

à l’identique. La pharmacie de Crémieu, qui renferme une centaine de pots,

est la seule en Isère à conserver sur place des faïences pharmaceutiques

anciennes (classées

monuments historiques en 1965). |

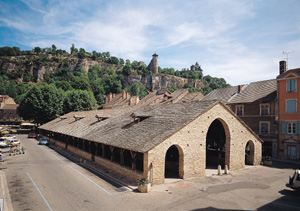

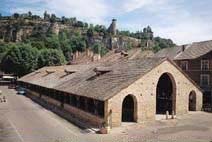

La halle

|

|

La

halle de Crémieu (classée

monument historique en 1906), l’une des plus vastes de France, a probablement été construite au

début du XVe siècle, comme l’indique une récente analyse des bois de

charpente. L’impressionnante forêt de poutres et de piliers en chêne supporte

une couverture en dalles de calcaire. Les lauzes de Crémieu y ont été

récemment remplacées par des laves de Bourgogne. Ce chantier, qui s'est

déroulé d'avril 1992 à septembre 1994, a permis le maintien de ce procédé

traditionnel de couverture qui disparaît petit à petit du paysage

architectural de l'Isle Crémieu (les pierres plates ou lauzes s'appellent

dans ce canton du Dauphiné des "couvrures"). |

Les maisons

|

|

La maison

consulaire (inscrite

monument historique en 1980), située rue du Four Banal, a accueilli les représentants de la

communauté crémolane entre 1593 et 1791. Après cette date, elle a appartenu à

Claude Plantier qui, en 1796, fit peindre un cadran solaire à la place des

armes de la ville. |

|

|

La

ville basse qui, à partir du XIVe siècle, attire les riches marchands, conserve

maisons et anciens hôtels particuliers à l’architecture soignée. Cette maison

du XVIe siècle, proche des réalisations lyonnaises contemporaines, s’organise

autour d’une cour à deux étages de galeries. |

Les maisons fortes

|

|

Sur la cinquantaine de maisons

fortes attestées par les sources médiévales, une trentaine sont conservées.

Pour le dauphin, en conflit permanent avec son voisin le comte de Savoie, ces

édifices appartenant à la noblesse locale revêtaient un rôle politique

important. Les maisons fortes combinent une fonction résidentielle et

défensive. Cette dernière s’affirme par une situation en hauteur à proximité

d’une route et par la présence d’une ou de plusieurs tours et d’un mur

d’enceinte. Les dernières maisons fortes furent construites au début du XVIe

siècle, bien après la fin du conflit delphino-savoyard. |

|

|

Surnommée « le Nid d’aigle », la maison forte de Brotel surgit au détour des méandres du Val d’Amby, au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la seule voie d’accès au plateau. C’est dans ce paysage admirable et solitaire qu’ Edouard Herriot choisit de passer la fin de sa vie lorsqu’il acquit cette demeure construite au XIIIe siècle pour la famille Laure et remaniée au XVIe siècle.

|

|

|

Citée dans un acte de 1289, la maison forte de Vertrieu (inscrite monument historique en 1988) est l’une des plus anciennes du canton. Dominant le Rhône et le bourg, elle illustre la première génération d’édifices dont le plan se rapproche du modèle castral avec haute et basse cours. La tour seigneuriale du XIIIe siècle, visible au second plan, s’adossait à la courtine de la cour haute. Au XVe siècle, fut élevé un nouveau corps de logis avec tourelle d’angle en échauguette. |

|

|

La demeure fortifiée du Cingle apparaît en 1413 dans un acte de reconnaissance passé au profit d’Antoine Pèlerin. Dominée par les falaises, elle fut édifiée dans la deuxième moitié du XIVe siècle sur un affleurement rocheux, à l’entrée du village de Vernas. |

|

|

Dominant un paysage immense, la maison forte de Montplaisant (inscrite monument historique en 1977) fut édifiée à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. La famille de Loras est à l’origine de cette construction, qui apparaît comme l’une des plus importantes de l’Isle Crémieu. L’imposante tour maîtresse, à l’origine couronnée de mâchicoulis, se dresse à l’angle sud-est de la cour. La chapelle castrale conserve un ensemble de peintures murales (classées monument historique en 1956). |

|

|

L’histoire

de la maison forte de Serrières est liée à celle de la très puissante

famille de La Poype, qui la posséda jusqu’au milieu du XIXe siècle. Bien

qu’elle n’apparaisse dans les textes qu’en 1386, elle fut probablement

construite au début du XIVe siècle. Cette demeure, qui surplombe la route de

Morestel, adopte un plan quadrangulaire cantonné de tours de défense. |

|

|

|

|

|

La première mention de la maison forte de Poizieu (inscrite monument historique en 1979) apparaît dans un terrier de l’Ordre de Malte, à la fin du XIVe siècle, où il est dit qu’elle appartient à Gilet Copier. La partie la plus ancienne comprend une étroite tour cylindrique couronnée de mâchicoulis sur consoles. |

|

|

Edifiée vers 1440 par Antoine Joffrey, la maison forte de Verna (inscrite monument historique en 1969) s’élève dans la plaine du Rhône, sur une vaste terrasse surveillant la route de la Balme. Dominé par une haute tour carrée, l’édifice médiéval fut englobé au XVIIe siècle dans deux ailes formant retour d’équerre autour d’une cour d’honneur. |

|

|

La maison forte de Bienassis, édifiée par la famille de Vallin à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, fut en partie reconstruite à la fin du XIXe siècle. Entre 1804 et 1810 Alphonse de Lamartine y fit plusieurs séjours chez son ami du collège de Belley, Guichard de Bienassis, et immortalisa ce lieu dans son poème " Ô Champ de Bienassis ". |

|

|

L'élément principal de cette maison forte de Boirieu, construite après 1339, est une grosse tour carrée couronnée de créneaux et de merlons. Affermée depuis le début du XVIIIe siècle, elle fut épargnée par la Révolution et complétée au XIXe siècle par plusieurs dépendances dont un four. |

|

|

Construite au XIIIe siècle par la famille La Poype, la maison forte de Saint-Jullin a brûlé à la Révolution. En 1831, la comtesse de Chaponay confia la construction du château actuel à Jean Pollet qui s’appuya sur les fondations de l’édifice médiéval. L’architecte lyonnais offre ici un exemple précoce de la redécouverte du Moyen Age vu à travers le filtre du romantisme. |

L'architecture rurale

|

|

L’architecture

rurale de la région crémolane est liée depuis le Moyen Age à un territoire

agricole ingrat, où les terres arables sont minces et fragiles. L’habitat y

est groupé en hameaux qui se sont souvent développés à proximité d’une église

paroissiale ou d’une maison forte. Les constructions, en pierre sur le

plateau, ou en pisé dans la plaine, sont de proportions modestes et quelle

que soit l’organisation des bâtiments - le long de la rue, ou autour d’une

cour -, le logis répond à une structure simple. L’habitat crémolan doit une

grande part de son originalité à ces fameux toits en « pierres du païs »

appelées « lozes », qui animent le paysage des nuances de leur gris satiné. |

Les maisons

|

|

|

|

|

Edifiée à

la fin du XVIIIe siècle, cette maison a été achetée par la commune d'Optevoz

en 1850 pour y transférer la cure. Le corps de logis adopte la disposition

traditionnelle des maisons rurales les plus aisées : la porte ouvre sur un

petit vestibule qui dessert l'escalier en pierre, ainsi qu'une pièce de

chaque côté. |

Les fermes

|

|

Cette ancienne ferme de Hières-sur-Amby (inscrite monument historique en 1995), aux dimensions impressionnantes, conserve son toit de " lozes " et présente une grande unité, bien qu'elle soit le résultat de plusieurs campagnes de travaux. En effet, c'est à partir d'un logis sans doute réduit à une seule pièce que la ferme s'est agrandie aux XVIIIe et XIXe siècles par l'adjonction de bâtiments fermant ainsi la cour.

|

|

|

|

Les édicules

|

|

Parmi les

nombreux lavoirs construits au XIXe siècle, celui d'Optevoz fait figure

d'œuvre unique par sa taille et la qualité de son exécution. Beau volume de

plus de onze mètres de long, implanté au bord de la route, il abrite un vaste

bassin alimenté par les eaux de l'Amby. La charpente de l'imposant toit en

" lozes " est soutenue en façade par deux piles reposant sur un

muret. |

|

|

On

rencontre dans le nord du canton un certain nombre d'édicules circulaires

désignés comme poulaillers. Voûtés en tas-de-charge et couverts d'un toit

conique en " lozes ", ils ne présentent aucune disposition

intérieure particulière. Situés dans des cours de ferme ou isolés dans les

champs, ils étaient sans doute utilisés comme abris. |

La pierre

|

|

L'important gisement de calcaire qui couvre l'est du canton

fournit une pierre de construction de qualité, nommée le choin, extraite dans

les carrières de Trept notamment. Compacte, de couleur grise, parfois très

claire, comportant quelques noeuds de silex, elle était transportée par le

Rhône ou par la ligne de chemin de fer de l'Est lyonnais, ouverte en 1881,

jusqu'à Lyon où elle a servi à la construction des quais de la ville. |

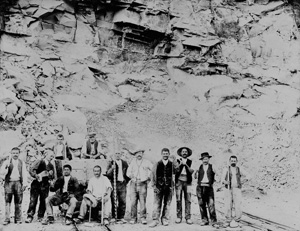

Les carrières

|

|

Une

enquête de 1779 recense dans la région de Crémieu 33 carrières de pierre et

20 de lauzes. Au début du XIXe siècle, les sites d'extraction vont se

multiplier dans les communes de l'est du canton. De très nombreuses carrières

sont ainsi exploitées employant jusqu'à 200 ouvriers à Parmilieu et 500 à

Trept. En 1896, les carrières de Trept fournissaient 7000 tonnes de pierre

par an. Cette activité est aujourd'hui pratiquement abandonnée. |

|

|

Ce

chariot basculant appelé crapaud ou binard, était utilisé pour transporter la

pierre jusqu'à son lieu d'embarquement. Monté sur deux roues, l'engin

comprend un plateau mobile relié à un treuil fixé à l'avant. Le binard

bascule vers l'arrière ; le plateau glisse jusqu' au sol, est chargé de blocs

de pierre, puis hissé à l'aide du treuil. Quand la charge arrive au niveau

des essieux, le chariot se redresse et un pied de bois le maintient à

l'horizontale |

Les outils

|

|

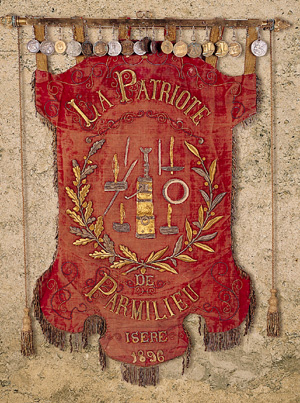

La

bannière de la " Patriote de Parmilieu ", fanfare créée en 1895,

est décorée des outils des tailleurs de pierre, brodés sur un velours rouge.

Parmi les vingt-deux membres fondateurs, vingt étaient tailleurs de pierre

dans l'une des neuf carrières de la commune, ce qui explique l'iconographie

de cet objet. |

|

|

La vire

en forme d'anneau et la barre d'âne sont utilisées pour détacher les blocs.

Le cric à crémaillère permet de soulever la pierre. La broche ou poinçon qui

présente une pointe et une tête polygonale est utilisée pour les opérations

de dégrossissage. La chasse, à l'extrémité active terminée en biseau, sert à

" chasser " les grandes irrégularités. Les ciseaux possèdent un

large tranchant à double biseau, afin de tailler les pans des blocs. La

massette sert de percuteur pour tous ces outils. Les martelines ou bouchardes

sont des marteaux dont les deux extrémités se terminent en pointes de

diamant, pour travailler la surface de la pierre. |

Les lauzes

|

|

Le

calcaire, omniprésent sur le plateau, était débité en larges plaques appelées

pâlis utilisées pour délimiter les chemins, les parcelles de terre, mais

aussi les cours de ferme et les jardins potagers. Les dalles aux dimensions

parfois impressionnantes étaient mises en place à l'aide d'un cric. |

|

|

Les toits

en pierre dites "couvrures" sont utilisés dès le VIe siècle. D'une

pente d'environ 40°, ils pèsent en moyenne 400 kg par m². Les dalles, ou

lauzes, supportées par une charpente en chêne, sont posées directement sur un

voligeage non jointif, et calées avec de petites pierres. De 2 cm d'épaisseur

sur 50 à 70 cm de côté, elles se chevauchent afin d'assurer l'étanchéité du

toit et font saillie sur le pignon. Cette technique de pose provoque un

adoucissement des noues tandis que des lauzes posées à plat recouvrent le

faîtage. |

Les usines de chaux

|

|

L'exploitation

du calcaire a naturellement conduit à la production de chaux. Des fours sont

construits dans le Val d'Amby dès 1798 ; à partir de 1810, ceux de

Saint-Hilaire-de-Brens alimentent les chantiers de construction lyonnais ;

des fours ont fonctionné également à Optevoz et à Trept à partir de 1880. |

Les églises

|

|

Les

premières constructions religieuses connues remontent au VIe siècle, la plus

ancienne étant la chapelle de l'oppidum de Larina. Il est probable que les

paroisses de l'Ancien Régime ont été fondées dès la fin du XIIe ou dans le

courant du XIIIe siècle. En dehors de la ville de Crémieu, les communautés

religieuses sont pratiquement inexistantes. Seule la chartreuse de Salette,

fondée en 1299 par le dauphin, conserve une grande partie des corps de logis

restaurés au XVIIe siècle. |

Les églises

|

|

Les

deux chapelles superposées de la grotte de La Balme, installées

dans l'un des sites reconnu comme l'une des merveilles du Dauphiné, sont une

des curiosités du canton. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, un édifice

comprenant une chapelle haute dédiée à la Vierge et une chapelle basse en

l'honneur de saint Jean-Baptiste, est élevé à l'entrée de la grotte, dont la

voûte naturelle s'élève à 35 m. En 1654 y sont mentionnés un ermitage et un

autel extérieur consacré à sainte Catherine. |

|

|

La chapelle Notre-Dame de La Balme-les-Grottes conserve un ensemble de peintures sur toile tendues sur châssis qui ornent les arcatures latérales et l'arc triomphal. Signées Élise Favre-Berger et Marguerite Loubet, datées de 1896-1897, elles représentent l'Adoration du Saint-Esprit, avec à droite les saints Jean-Baptiste, Bernard et Sébastien, et à gauche, Pierre, Jacques le Majeur et sainte Colombe ; les personnages assis à la base, sainte Anne et la Vierge d'un côté, sainte Catherine de l'autre, équilibrent la composition. |

|

|

L'église

Saint-Christophe de Chamagnieu a été construite en 1844, sur les plans de l'architecte

Hugues Quenin, de Vienne, grâce à l'aide financière du baron Calvet-Rognat,

châtelain et maire du village. Le décor intérieur, très homogène, est

d'origine. Il comprend, outre le mobilier monumental, les verrières, les

tableaux et les statues, un intéressant décor peint sur les murs des

chapelles. |

|

|

Descente

de Croix par Achille Devéria |

|

|

Le calice de Chamagnieu, en argent repoussé et ciselé, peut être daté de la fin du XVIIe siècle. Il porte sous le pied le poinçon de la ville de Grenoble pour la période 1685-1689 et le poinçon du maître orfèvre, dont les lettres sont illisibles, mais qui peut être rapproché de celui d'André Leveneur, orfèvre à Grenoble, entre 1670 et 1718. |

|

|

L'église paroissiale de Panossas est mentionnée dans l'état des possessions de l'abbaye de Saint-Chef dressé en 1247. La nef, séparée du chœur à chevet plat par un arc triomphal brisé, peut être datée du XIVe siècle. L'aménagement intérieur remonte à la première moitié du XIXe siècle. Le maître-autel en marbre, surmonté d'un tableau représentant l'Annonciation, est placé dans le chœur en 1827, tandis que le bas-côté gauche est agrandi en 1842, pour y construire la chapelle Saint-Martin. |

|

|

Le

19 septembre 1846, la Vierge apparut à deux jeunes bergers, Mélanie Calvat et

Maximin Giraud, à la Salette, en Isère. Le culte de Notre-Dame de la

Salette se répandit alors rapidement à travers le Dauphiné. La

chapelle de Veyssilieu fut édifiée au sommet de la " montagne de

Chatelan " en 1866, à la suite d'un voeu du curé qui promit à la Vierge

de lui élever une chapelle si elle protégeait ses paroissiens du choléra. Le

modeste édifice fut béni en 1867. A cette occasion, on transporta en grande

pompe le groupe sculpté en plâtre polychrome, placé dans la niche au-dessus

de l'autel. |

|

|

A

Leyrieu, la Vierge est représentée assise sur un rocher; pleurant sur

l'impiété des hommes elle cache son visage dans ses mains. Perchée au sommet

du molard Dargeat, la chapelle Notre-Dame de la Salette est le lieu

d'une dévotion particulière. En effet, au cours de la Seconde Guerre mondiale

un avion allié s'est écrasé à proximité de l'édifice qui, depuis reçoit

chaque année une délégation américaine. |

|

|

Vitrail de l'église

de Moras |

Les peintres

|

Au début

du XIXe siècle, Crémieu et ses environs deviennent une destination appréciée

des paysagistes lyonnais et grenoblois à la recherche de sujets pittoresques.

Très rapidement, des peintres d'horizons géographiques et artistiques variés

installent leur chevalet dans l'Isle Crémieu. Une centaine d'artistes y

travaillent au cours du siècle dont Auguste Ravier, Paul Flandrin, Hector

Allemand, mais aussi Camille Corot, Charles-François Daubigny et Gustave

Courbet qui ont immortalisé l'écluse de l'étang de la Tuille à Optevoz. |

|

|

Le Val d'Amby par Charles Rouvière , 1893 Cette toile (collection Alain Chaboud), l'une des premières peintes par Charles Rouvière dans l'Isle Crémieu, fut exposée au Salon de la Société lyonnaise des Beaux-Arts en 1893 et valut à son auteur une médaille d'honneur. Ce n'est pas l'aspect grandiose des falaises abruptes qu'a choisi de représenter Rouvière, mais le lieu où l'austère défilé s'estompe en un vallon plus accueillant. |

Le Val

d'Amby par Charles

Rouvière , 1893

Cette toile (collection particulière), l'une des premières peintes par Charles

Rouvière dans l'Isle Crémieu, fut exposée au Salon de la Société lyonnaise des

Beaux-Arts en 1893, et valut à son auteur une médaille d'honneur. Ce n'est pas

l'aspect grandiose des falaises abruptes qu'a choisi de représenter Rouvière,

mais le lieu où l'austère défilé s'estompe en un vallon plus accueillant.

|

|

Les moissonneurs par Charles Rouvière, 1905 Le tableau de Charles Rouvière figurant trois moissonneurs (collection Alain Chaboud) est sans doute celui exposé au Salon de 1906 sous le titre " Aux champs ". Au premier plan se détachent les figures immobiles des paysans, installés à l'ombre bienfaitrice d'un arbre. La touffeur de cet après-midi d'été est rendue par des couleurs claires et peu saturées posées en touches larges et onctueuses ; au second plan, les champs cultivés s'estompent dans des tons bleutés évoquant les brumes de chaleur estivales. |

|

|

Une rue à Optevoz par Charles Rouvière, 1897 Charles Rouvière a peint " Une rue à Optevoz " (collection Alain Chaboud) sous un ciel d'automne, à l'aide de tons assourdis et d'une touche très empâtée qui fait vibrer la lumière. La présence de l'homme est ici suggérée par les outils de son labeur. Ce tableau est aussi un témoignage sur les villages de l'Isle Crémieu à la fin du siècle dernier : maisons aux toits de pierre, souches de cheminée couronnées d'une " loze ", rues non pavées, " pâlis " dressés formant enclos. |

|

|

Souvenir de la Sainte-Catherine par Alexis-Paul Pachot d'Arzac, 1886 Ce panneau (collection particulière) proviendrait de l'auberge Candy d'Optevoz. En effet, les artistes payaient parfois leur pension en décorant les murs des établissements qui les accueillaient. Pachot d'Arzac a représenté ici la foire de la Sainte Catherine qui en 1886 célébrait le centenaire de la cloche paroissiale. A gauche de la composition se détache la silhouette décharnée du " Sully ", tilleul planté devant l'ancienne église détruite en 1892. On retrouve dans cette oeuvre, d'une savoureuse naïveté, la palette chère à Pachot d'Arzac où les nuances de gris et de bleu sont égayées par des aplats de couleurs vives. |

|

|

L'auberge Candy sur la place d'Optevoz était l'un des rendez-vous de la communauté des artistes. Elle conserve deux peintures murales de Philippe Tassier, datées de 1895. La première est une vue de l'étang de Gillieu, la seconde représente la vallée d'Amby saisie sous une lumière crépusculaire. Ces paysages parfaitement construits sont évoqués à l'aide d'une touche fluide et d'une palette lumineuse. La présence discrète de personnages saisis dans la simplicité de leur activité quotidienne confère une dimension humaine à cette vision idyllique de la nature. |

En savoir plus

Bibliographie sommaire sur le canton de

Crémieu (Isère)

CARLAT, Michel. Les couvrures de l'Isle Crémieu. Hières-sur-Amby : Maison du Patrimoine, [1989].

CHAGNY, André. Un pays aimé des peintres. Sites et monuments de la région de Crémieu. Lyon : P. Masson, 1929.

CHEVALIER, Ulysse. Polyptycha

id est regesta taxationis beneficiorum diocesum Viennensis, Valentinensis,

Diensis et Gratianopolitanae. Grenoble : impr. Prudhomme, 1868. (Documents

inédits relatifs au Dauphiné ; 2.)

Regeste dauphinois ou répertoire chronologique et analytique des documents

imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné des origines

chrétiennes à l'année 1349. Valence : Impr. valentinoise, 1912.

CHRISTEN, Ghislaine de. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Isère. Crémieu. Lyon : 1971. (Mém. Maîtrise : Lyon : Faculté des Lettres : 1971).

DELACHENAL, Roland. Une petite ville du Dauphiné, histoire de Crémieu. Grenoble : impr. F. Allier, 1889. Réimpr. Marseille : Laffitte, 1979.

Études prélables concernant

la halle, les fortifications et l'abbaye des augustins / Jean-Louis Taupin

(Conservation régionale des monuments historiques. Lyon).

Isère, Halle de Crémieu, couvertures. Patrimoine restauré n°10. DRAC

Rhône-Alpes, Conservation régionale des monuments historiques. Lyon. 1994.

Évocations. Bulletin du Groupe d'études historiques, géographiques et folkloriques du Bas-Dauphiné. Crémieu. 1945-1989. Devient : Évocations. La Pierre et l'Écrit. 1990 ®.

GAIME, Sébastien. Les maisons fortes du mandement de Quirieu. [S.l.] : [s.n.], 1987. (Mém. Maîtrise : Histoire de l'art et archéologie : Lyon 2, Univ. Lumière : 1991.)

Inventaire viennois. Inventaire manuscrit des archives de la Chambre des Comptes du Dauphiné / François Marcellier, 1688-1706 (A.D. Isère : 2 Mi 960-964.)

RAVERAT, Achille, Baron. De Lyon à Crémieu, Morestel et Saint-Genis-d'Aoste. Guide artistique et pittoresque. Lyon : Meton, 1881.

SAINT-CYR, Muriel. Les maisons fortes du mandement de Crémieu. [S.l.] : [s.n.], 1987. (Mém. Maîtrise : Histoire de l'art et archéologie : Lyon 2, Univ. Lumière : 1986-1987.)

SERVONNAT, Nathalie. Les séjours des peintres à Crémieu et Morestel (Isère). 2e moitié du XIXe siècle. [S.l.] : [s.n.], 1986. (Mém. Maîtrise : Histoire de l'art : Lyon 2, Univ. Lumière : 1986.)

Documentation

|

L'ensemble de la documentation est

consultable aux : |

|

|

Centre

de documentation du patrimoine |

|

|

Centre

national de documentation du patrimoine |

|

Sites internet

- Site de la ville de Crémieu

Adresse : http://www.ville-cremieu.fr

- Le Service régional de

l'Inventaire Rhône-Alpes

ses

missions

ses publications

- Les itinéraires du

patrimoine proposés par l'Inventaire général

Adresse : http://www.culture.fr/culture/inventai/inventai/som-inv.htm

![]()

|

|

![]()

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

(classée 1906)

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||

![]()

(classé : salles du rez-de-chaussée, tourelle de l'escalier conduisant au 1er

étage, 1906 ; cloître, 1961 ; façades et toitures, 1967)

|

Entre les bâtiments religieux originels et

les bâtiments actuels, de nombreux remaniements ont transformé cet ensemble

monumental qui est resté le plus prestigieux de la ville de Crémieu.

|

![]()

(Classée, 1907)

|

![]()

(classée 1926)

|

![]()

(inscrit 1943)

|

|

![]()

(classée 1926)

|

|

![]()

(inscrites 1926)

|

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/excurs/exc_cre.html

Itineraire

géologique dans l'Isle Cremieu

![]() Itinéraire

proposé par Monsieur Michel Brivet, collège E.Galois à Meyzieu, pour les

collègues de L'Est lyonnais et du Sud de l'Ain

Itinéraire

proposé par Monsieur Michel Brivet, collège E.Galois à Meyzieu, pour les

collègues de L'Est lyonnais et du Sud de l'Ain

|

|

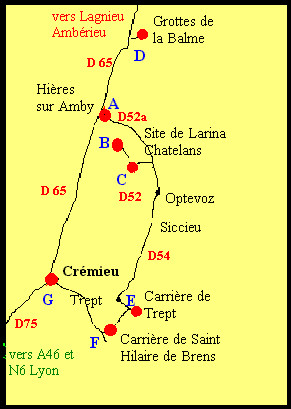

Suivre

l'itinéraire suivant · De Lyon, par l'A43 (sortie Saint Quentin Fallavier) ou la N6, prendre la D.75 en direction de Crémieu. · Du Sud, Sud-Est de l'Ain, d' Ambérieu prendre la N75 jusqu'à Lagnieu. ·

La D.65 relie Crémieu à Lagnieu. ·

Partir de la D.65, rejoindre Hières-sur-Amby |

·

Arrêt A: La maison du Patrimoine à

Hières-sur Amby.

C'est un musée accueillant une exposition à la muséographie très moderne (maquettes interactives, audiovisuels, dioramas ...) et qui présente l'histoire du peuplement et l'archéologie de l'Isle Crémieu resitués dans leur environnement, de la préhistoire à nos jours. Mais c'est également le siège d'un Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE) qui encadre toute l'année des sorties- découvertes en Isle Crémieu et des ateliers à thèmes divers, ( le paysage calcaire, étude d'un cours d'eau, la gestion de l'eau, découverte de la faune et de la flore, une carrière abandonnée ... ) .

Adresse et renseignements : CPIE/Maison du Patrimoine de l'Isle Crémieu, place de l'église 38118 Hières-sur-Amby Tél : 04.74.95.13.90 ; Fax : 04.74.95.15.96

La maison du Patrimoine est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ( 19 h les week-end et en juillet-août ) sauf les 25/12 et les 01/01.

o

Il est possible de relier Hières-sur-Amby au site de

Larina par un sentier pédestre ( balisage jaune/rouge et bleu) à la sortie du

village par la route du lac. Dans le virage, prendre à gauche le sentier qui à

travers buis et noisetiers, monte dans un éboulis, action du gel et de

l'érosion. Sinon, par la D.52a et en empruntant les gorges d'Amby, rejoindre le

village de Chatelans en suivant les indications.

· Arrêt B : Le site de Larina: lecture d'un paysage (photo1)

Le camp de Larina s'étend sur 21 ha. A la pointe nord de la falaise, où se dresse une statue de la Vierge, vue sur les monts du Bugey, la côtière de la Dombes, les monts du Beaujolais, du Lyonnais. Par temps très clair, les torchères de Feyzin, le mont Pilat. Au premier plan, la Centrale nucléaire du Bugey.

C'est donc un site intéressant pour une lecture du paysage.

· Arrêt C : Le musée de la Lauze

Dans le village de Chatelans, le musée de la Lauze intégré dans l'auberge communale présente l'histoire géologique de cette pierre, l'exploitation des carrières, les savoir-faire des anciens « lauziers » et l'architecture traditionnelle de l'Isle Crémieu.

Adresse et renseignements : ouvert tous les jours sauf le mardi. Auberge de Larina 38460 Annoissins-Chatelans, Tél : 04.74.83.80.60

Le long de la D.65 en direction de Lagnieu

· Arrêt D : Les grottes de la Balme

Elles s'ouvrent au pied de la falaise marquant l'extrémité du plateau de l'Isle Crémieu par un porche impressionnant (33m de haut sur 22 m de large ) sous lequel s'élèvent deux chapelles superposées. Formant une belle synthèse de ce que l'on peut trouver dans les réseaux souterrains karstiques, elles comportent de vastes salles, des galeries tortueuses, un lac très limpide, une très belle cascade prétrifiée en petits bassins et des concrétions de toutes formes.

Adresse et renseignements : Pour les groupes, tous les jours sur rendez-vous. Contactez le 04.74.90.63.76 par Tél, le 04.74.90.67.03 par Fax ou écrivez à Régie des Grottes de la Balme, service réservation, 38390 La Balme les Grottes. Il est précisé que pour que la visite se passe dans les meilleures conditions, il faut réserver 15 jours avant la date prévue. Fermé du 15 décembre au 31 janvier. Sinon, ouvert en octobre et mars, les week-ends et jours fériés de 11h à 12h et de 14h à 18h ; en novembre et février, les dimanches et jours fériés de 14h à 17h ; d'avril à septembre tous les jours de 10h à 12 h et de 14h à 18h.

o A partir d'Hières-sur-Amby, prendre la D.52a des gorges d'Amby jusqu'à Optevoz, puis la D.52 jusqu'à Siccieu et la D.54 jusqu'à Trept. A Trept, prendre à droite la D.517 puis tourner à gauche de façon à retrouver la D.54 en direction d'un lieu dit le Rondeau, croisement avec la D.522.

o La carrière est située sur votre gauche à la sortie de Trept, se garer à coté d'une ancienne usine et prendre à pied un chemin d'accès menant à la carrière.

·

Arrêt E : La carrière de Trept ou de

Montbron (ou carrière Chevrot-Deleuze )(photos 2,3 et 4)

Cette carrière exploitait les formations de l'Oxfordien supérieur. Celles-ci sont séparées du plateau bathonien par une faille qui traverse le village de Trept en direction NNE-SSW.

Il est possible de distinguer la disposition en couches ou strates dans les calcaires lités. Ils montrent un régime d'alternances faites de calcaires à grain fin, de teinte claire, gris ou bleu, souvent riches en pyrite, en bancs peu épais, séparés par des lits marneux.

L'agencement des séries est perturbé par des constructions récifales (biohermes) où l'on trouve de nombreux fossiles de spongiaires. Dans les marnes, nombreux petits fossiles d'ammonites d'aspect brillant en pyrite.

Photo 3

Photo

4

Photo

4

Des figures d'érosions dans les marnes (photo 3) - ravins et dépots argileux

au fond la carrière- puis des éboulis cryoclastiques dans les calcaires (photo

4) sont observables.

o De la carrière, revenir sur Trept et prendre une petite route sur la gauche juste après l'usine à chaux (500m maximum). La carrière Giraud est située sur votre droite 300 mètres avant le croisement avec la D.65

· Arrêt F : La carrière Giraud de Saint Hilaire de Brens:

Photo 5

Cette carrière est allongée en direction SSW-NNE parallèlement au bord du plateau en bordure d'une faille coïncidant avec le front de taille.

On trouve de bas en haut : - Calcaires oolithiques et à débris du bajocien supérieur. Il forme le plancher de la carrière et la base du front de taille. Le contact avec le niveau sus-jacent (choin ou pierre de choix ) est franc et correspond à une surface d'arrêt de la sédimentation.

- Calcaire compact longtemps exploité comme pierre de taille, c'est à dire un « choin » du bathonien. A noter des joints stylolithiques et des fossiles de lamellibranches ou de brachyopodes.

- Au sommet de la carrière accessible par un sentier, les niveaux supérieurs du choin plus marneux et plus riches en fossiles du callovien.

Il est très intéressant d'observer une faille qui n'est qu'un accident secondaire au sein du réseau de fracture responsable de la descente par paliers du substratum secondaire sous le remplissage tertiaire et quaternaire.

Des brèches à éléments de calcaires oolithiques cimentés par de la calcite

et plusieurs miroirs sont visibles le long du front de taille (Photo 5).

o Continuer la petite route jusqu'à l'intersection avec la D.65, prendre à droite jusqu'à Saint Hilaire-de- Brens Gare, croisement avec la D.517, tourner à gauche en direction de Crémieu par les gorges de la Fusa.

· Arrêt G : Les gorges de la Fusa et Crémieu

Crémieu était une place forte commandant l'une des portes du Dauphiné et un centre actif de négoce.

Les principales curiosités : Porte de la Loi, Place de la Nation, Hôtel

de Ville, Cloître, Eglise, Halles, les Portes fortifiées, le Château

Delphinal...

Pistes d'utilisation:

§ en quatrième, partie D1

o expliquer le modelé d'un paysage par l'étude des propriétés des roches

o reconstituer un paysage du passé à partir des roches sédimentaires et des fossiles qu'elles contiennent

§ en première S, géodynamique externe:

o observations de terrain "de la roche au sédiment"

|

|

||

|

Guillot Frederic |

|

|

|

Chamousset

Jean-Paul |

|

|

|

|

|

|

|

Fazzalari

Georges |

|

|

|

Boilevin

Joannick |

|

|

Trept Feu du Clocher

Tempete 2003

SURPRISE Sur INTERNET rechercher

COUVALOUP

http://www.couvaloup12.ch/pages/bienvenue/_main.htm

et

Champlois